Salecina – das Haus mit den meisten Sternen zwischen Bergell und Engadin

Im Alter von ca. 22 habe ich Theo Pinkus einmal live erlebt. Bei einer Diskussion des Sozialistischen Büros in unserem Projekt „Krebsmühle“ in Frankfurt auf der Wiese, er war da ja schon um die siebzig, hatte bei der Diskussion die Augen geschlossen, ich dachte er schliefe vielleicht. Aber plötzlich war er dann immer hellwach da. Da hörte ich den Namen Salecina zum ersten Mal.

Theo Pinkus (1909–2000 wurde 1909 in Zürich geboren. Früh politisch aktiv, ging Pinkus mit 18 nach Berlin, arbeitete beim Rowohlt Verlag und trat der KPD bei. Nach dem Reichstagsbrand floh er als Jude in die Schweiz und lebte dort mit seiner Partnerin Amalie De Sassi im Widerstand. Beide wurden später wegen „Reformismus“ aus der verbotenen Partei ausgeschlossen.

Pinkus war Mitglied mehrerer linker Parteien, unbequem blieb er stets – zu links für die Sozialdemokratie, zu loyal für die Neue Linke. 1968 öffnete er sich basisdemokratischen Ideen – trotz Parteitreue. Sein Buchladen in Zürich wurde zu einem wichtigen Treffpunkt der linken Szene. 1968 suchte er das Gespräch mit der neuen linken Bewegung und diskutierte über Rätesysteme. In den 1970er Jahren gründete er in den Alpen die Tagungsstätte Salecina für den internationalen Austausch zwischen alter und neuer Sozialbewegung. Ab den 1980ern fanden dort regelmäßig Seminare zur Geschichte von unten statt.

Salecina geriet lange ins Visier der Schweizer Schnüffelpolizei:

Ab 1972 überwachte die Bundespolizei das linke Bildungs- und Ferienzentrum Salecina und legte bis 1989 insgesamt 13 Fichen mit Daten zu rund 2500 Personen an. Grundlage waren u. a. Telefonüberwachung, Hotelmeldezettel, Autonummern, Zeitungsanalysen und Hinweise von Privatpersonen. Selbst harmlose Veranstaltungen wie die „Florawoche“ galten als verdächtig. Minderjährige wurden ebenfalls erfasst, etwa eine evangelische Jugendgruppe aus der Pfalz. Obwohl keine Straftat verhindert wurde, beliefen sich die Kosten auf schätzungsweise eine halbe Million Franken. Die Überwachung diente primär der Kontrolle unbequemer Minderheiten. Hinweise auf diese Praxis gab es schon vor dem Fichenskandal 1989, der das volle Ausmaß offenlegte. Die Akten sind heute in Salecina, der Zürcher Studienbibliothek zur Arbeiterbewegung und im Archiv „Schnüffelstaat Schweiz“ einsehbar. Eine umfassende historische Aufarbeitung steht noch aus.

Gekürzte Fassung einer Recherche von Jürg Frischknecht, Schweizer Journalist (Autor zahlreicher toller Wanderführer) und zeitweise Mitglied im Salecina Rat (verstorben 2016)

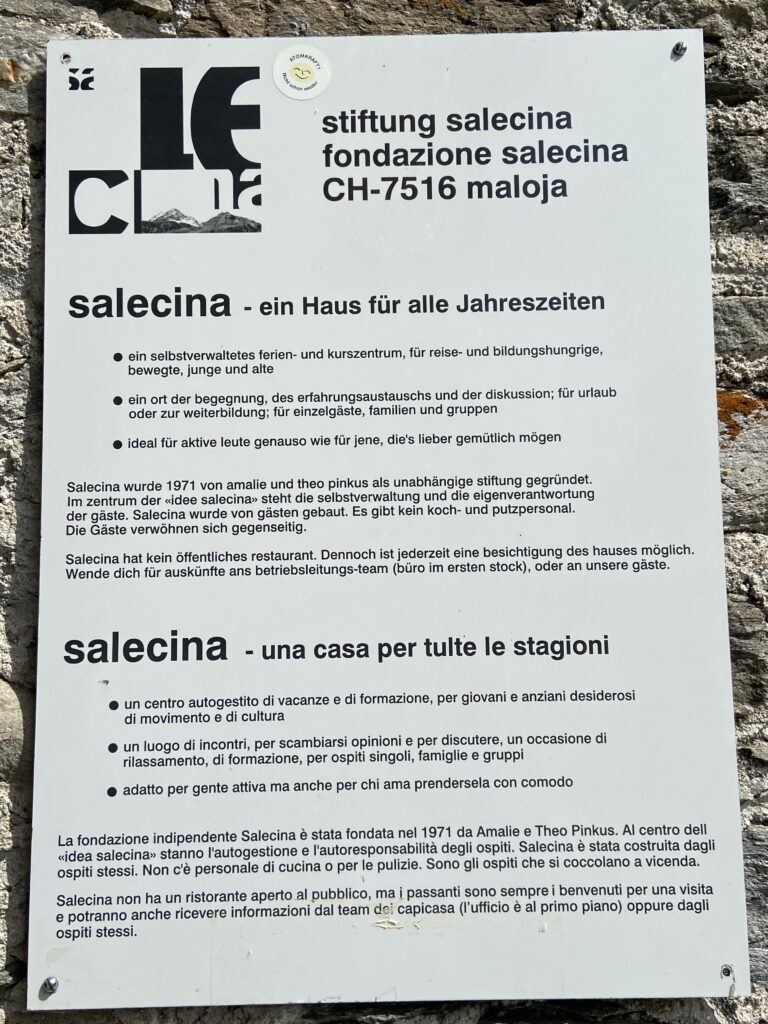

Salecina wird heute von der Salecina Stiftung betrieben, es bietet heute ein vielfältiges Seminarprogramm, das politische, kulturelle und sportliche Angebote umfasst, sowie Erholungsmöglichkeiten in den Bergen.

Das zusätzlich Besondere: Die anfallenden Arbeiten (Kochen/ Putzen etc.) werden dabei von den Gästen selbst gemeinsam und in Selbstverwaltung organisiert. Meistens ist das dann mehrsprachig oder mit Händen und Füssen.

Für die wegweisende Vorreiterrolle in Sachen sanfter Tourismus wurde Salecina 2017 auch von der CIPRA, der Schweizer Sektion der Internationalen Alpenkommission, mit dem Hauptpreis für Nachhaltigkeit im Tourismus ausgezeichnet. So wird der öffentliche Busnahverkehr in der Schweiz bis St. Moritz und runter bis Chiavenna in Italien gratis organisiert, die Kosten werden zum Teil durch „Tribute“ auf die mit dem PKW Anreisenden umgelegt. Neben des Verzichts auf Luxus schlägt vor allem die Anreise der Gäste CO2 Bilanz des Aufenthalts zu Buch. Ein netter (zweisprachiger!) Film mit Untertiteln zur Verleihung des ClimaHost Preises 2022